反社会的勢力(反社)のチェックや排除は、企業がリスクマネジメントの一環として取り組むべき重要な課題となっています。反社チェックは自社内でもできますが、効率化したい場合はツールや専門機関の活用が有効です。

この記事では、反社チェックの具体的な方法や反社への対処方法を解説します。自社のリスク回避やチェック体制の効率化に役立ててください。

目次

反社会的勢力とは

反社会的勢力には、明確な定義がありません。反社のありようが時代とともに変化するためです。定義を決めると、定義をかいくぐろうとする者も出てきます。反社の代表例は指定暴力団ですが、暴力団に属さない半グレやオレオレ詐欺、サイバー犯罪などの反社会的勢力が急速に増えています。

政府が2007年に公開した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」によると、反社会的勢力とは「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人」です。

【反社の代表例】

・暴力団、総会屋、半グレ

・社会運動や政治活動を装って暴力的不正行為をする者

・オレオレ詐欺などの特殊知能暴力集団

・その他、暴力的な要求や違法な要求をする集団・個人

※参考:企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針 | 法務省

反社チェックとは

反社チェックとは、企業の関係者に反社会的勢力と関わりを持つ人物や組織がいないかどうかを調べることです。コンプライアンスチェックとも呼ばれます。具体的なチェック対象は、以下のとおりです。

・契約相手や取引先企業、その関係者

・社員・役員・株主、その関係者

一般的に、反社チェックでは下記のような方法が使われています。

・インターネット検索

・新聞記事検索

・専門ツールや専門サービスの活用

相手企業が反社会的勢力か確認する方法

ここでは、相手企業が反社会的勢力かどうかを確認するための4つの方法を詳しく解説します。

インターネットやデータベースを検索する

もっとも手軽な反社チェックの方法は、自社でGoogleやYahoo!などの検索エンジン、SNSなどを使ってインターネット上の情報を検索するやり方です。新聞記事のデータベースや業界が作成しているデータベースを検索する方法も広く利用されています。

具体的には、チェックしたい企業名や個人名と、反社・違法・詐欺・行政指導などのネガティブキーワードを組み合わせて検索します。ただし、インターネット上の情報は必ずしも正しいとは限らない点に注意が必要です。

ネガティブワード例

ネガティブワード例は下記等を参考にしてください。

ネガティブワード例

粉飾 横領 着服 背任 脱税 申告漏れ 違反 逮捕 送検 検挙 捜査 捜索 指名手配 判決 提訴 告訴 罪 詐欺 不正 偽装 裏 疑 架空 暗躍 闇 グレー 悪 暴力団 ヤクザ 総会屋 インサイダー 相場操縦 行政処分 行政指導

反社チェックツールを活用する

業者が開発・提供する反社チェックツールを活用する方法です。反社を判断する基準やキーワードなどがシステムに組み込まれているため、誰でも簡単に反社チェックができます。顧客リストの一括検索や顧客管理システム・営業支援システムとの連携が可能なツールもあります。

ただし、ツールの検索対象や機能はそれぞれ異なり、料金体系もさまざまです。自社の目的や使いやすさ、コストを考慮して最適なツールを選びましょう。

弁護士や専門機関に依頼する

検索やツールを使った自社チェックのみでは、反社かどうか判断できないケースも少なくありません。より詳しく調べる必要が出てきた場合は、弁護士や信用調査会社などの専門機関に調査を依頼しましょう。

一般人には公開されていないデータベースの検索や内偵調査によって、より確かな情報をつかめる可能性があるためです。反社との関わりは企業にとって大きなリスクとなるため、決して放置できません。

警察や行政機関に問い合わせる

相手が反社だと疑うに足る証拠がある場合は、警察や各都道府県に設置された暴力追放運動センターから情報提供を受けられます。警察に相談する場合は、下記のような情報や書類をそろえておきましょう。

・相手の氏名と生年月日、可能であれば住所

・暴力団排除の条項を含めた契約書類

・反社だと疑う根拠(反社チェックのデータ)

ただし、照会しても情報が必ず開示されるとは限りません。暴力追放運動センターから情報提供を受ける場合は、宣誓書が必要です。

暴力追放運動推進センター

都道府県暴追センター連絡先一覧表

https://www.zenboutsui.jp/center/index.html

特防連(公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会)

http://www.tokubouren.or.jp/index.html

反社チェックが必要な理由

反社チェックが必要な理由は主に3つあります。1つ目は、都道府県の条例で反社との取引が禁じられているためです。自治体によって条例の内容は異なりますが、罰則が設けられている場合も少なくありません。

2つ目は、反社への資金提供が企業の社会的責任・コンプライアンスに抵触するためです。反社との関係が明るみに出れば、社会的信用の失墜は免れません。

3つ目は、取引先や金融機関の信用を失うことにより、事業を継続できなくなるリスクが高まるためです。

反社チェックを実施するタイミング

反社チェックを実施するタイミングを解説します。

取引先の場合は契約を結ぶ前

取引先企業の反社チェックは、新規契約を締結する前に必ず実施します。企業にとって、ビジネスチャンスを逃すリスクよりも反社と関係を結ぶリスクのほうが圧倒的に大きいためです。

契約後に取引先企業が反社会的勢力と接触する可能性も皆無ではありません。税理士や弁護士も含めたすべての関係者について、定期的に反社チェックを実施しましょう。

従業員や役員、株主の場合は就任前

従業員への反社チェックは雇用前、役員や株主に対する反社チェックは就任前に行います。役員や従業員に反社会的勢力がいると判明すれば、企業の社会的責任が問われるためです。特に、役員の反社チェックでは、本人のみでなく配偶者や家族もチェックする必要があります。

事前にできる反社への対応方法

反社を排除するうえで、あらかじめ企業が導入すべき2つの対応策を解説します。

契約書には「反社会的勢力排除条項」を含める

1つ目は、契約書に「反社会的勢力排除条項」を含めることです。反社会的勢力排除条項があれば、契約後に相手が反社だと判明した場合に催告なしに契約を解除できます。条項のテンプレートは、官公庁や自治体の公式サイトなどで入手可能です。

【条項の例】

第○条 反社会的勢力の排除

甲は、乙が以下の各号に該当する者だと判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除できる。

1.暴力団

2.暴力団員

より詳細な「反社会的勢力排除条項」は下記を参考にしてください。

【媒介契約書 モデル条項例】

(反社会的勢力の排除)

第○条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。

① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。

② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。

③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この媒介契約を締結するもので

ないこと。

④ この媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する

行為

2 甲又は乙の一方について、この媒介契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この媒介契約を解除することができます。

ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合

イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合

ウ 前項④の確約に反する行為をした場合

3 乙が前項の規定によりこの媒介契約を解除したときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額。なお、この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を違約金として請求することができます。

引用元:警視庁

自社のWebサイトに反社に対する宣言を掲載する

2つ目は、自社サイトに反社に対する排除宣言を掲載することです。反社を自社に近づけないという企業トップの断固たる姿勢を示しましょう。自社が反社とは無関係だという事実を社内外に広く周知する効果が見込める点もメリットです。実際に上場企業や大手企業の多くが排除宣言を掲げています。

【宣言の例】

当社グループは、企業の社会的責任・コンプライアンスの観点から、反社会的勢力との関係を一切持たないことを誓います。

相手企業が反社だった場合の対応方法

相手企業が反社だと疑われる場合の対応方法を解説します。

取引の判断について相手に詳細は伝えない

反社が疑われる相手との取引を拒否したとしても、その理由を相手に伝える必要はありません。あくまでも自社の基準に基づいた結果だと伝えましょう。自社の基準を公開する義務もありません。たとえ契約が成立した後でも、反社会的勢力排除条項が含まれていれば契約を解除できます。

トラブルを招かないためにも、反社に対しては冷静かつ毅然(きぜん)とした態度でビジネスライクに対応する必要があります。費用はかかりますが、弁護士を介する方法も有効です。

最寄りの警察や顧問弁護士に相談する

反社の疑いが濃い場合は、早めに顧問弁護士や下記のような窓口に相談しましょう。

・県警本部の相談窓口

・県の暴力追放運動推進センター

・最寄りの警察署、交番、駐在所

関係機関との連携が取れていれば、トラブルが起こったときにもスピーディーかつ安全に対処できます。下記のような対応も有効です。

・相手の了解を得たうえで電話や面談の内容を録音する

・約束や謝罪、湯茶の接待をしない

・書類への押印・署名をしない

担当者一人で悩まず上司や周りと相談する

相手とコンタクトを取っている担当者や反社チェック担当者が疑いを持ったときは、一人で悩まず上司や周囲の人と相談してください。反社の排除は企業の社会的責任であり、社員一人の判断で対応すべき問題ではありません。

「明確な証拠はないが疑わしい」という段階から、積極的に情報を共有しましょう。トップが反社排除のポリシーを示す、対応マニュアルを用意しておく、などの平素からの取り組みも欠かせません。

まとめ

暴力団をはじめとする反社会的勢力を排除するための体制づくりは、企業に求められるリスクマネジメントのひとつです。これまで反社チェックをしてこなかった企業も、積極的に導入を検討しましょう。

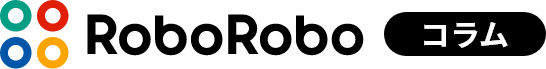

オープンアソシエイツの「RoboRoboコンプライアンスチェック」は、検索とデータ集計を自動化するクラウドサービスです。シンプルかつ直感的な操作で大量のデータを一括検索でき、履歴も残せます。反社チェックを低コストで効率化したい企業は、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

【反社チェック専用ツール】RoboRoboコンプライアンスチェックの無料トライアルでできること

・実際の取引先情報でチェックすることができます

・取引先10件まで無料でお使いいただけます 無料期間終了後、自動的に有料契約に切り替わることはございませんので安心して利用いただけます。

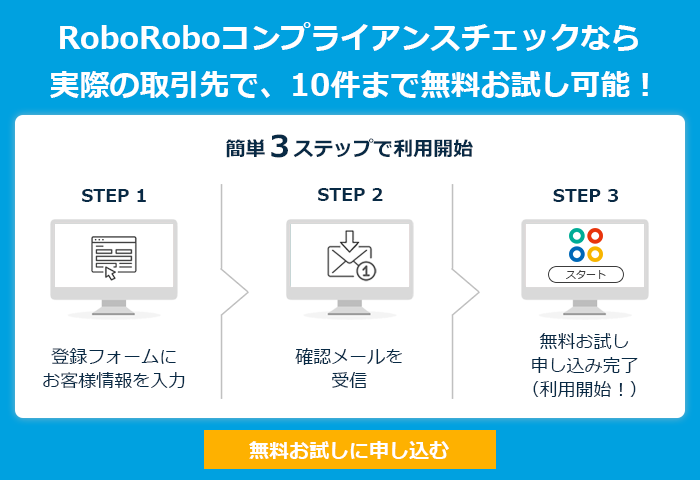

3分で無料トライアル登録完了!RoboRoboコンプライアンスチェック登録方法

1.無料トライアル登録方法①フォームへのご登録

フォームにご入力お願いします。3分ほどで登録は完了します。

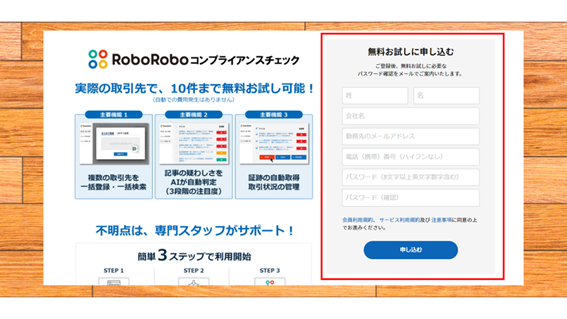

2.無料トライアル登録方法②メール内リンククリック

フォーム登録が完了しますとご登録いただいたメールアドレスに以下のメールが届きますので「登録を完了する」リンクを押下してください。

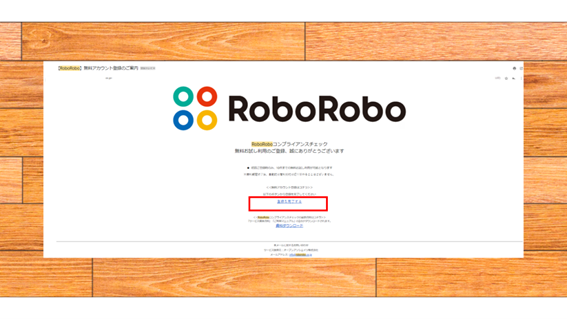

3.無料トライアル登録方法③パスワード確認

リンククリック後フォームに遷移しますのでご登録いただいたパスワードを入力していただき、パスワードを確認するボタンを押下してください。

以上で無料トライアルのご登録は完了となります。3分程で登録は完了となります。簡単に登録できますのでまずは無料トライアルでお試しください。